|

海归给中国带来什么:梳理“海归”百年历史

2007-10-8 15:52:22

题记:《诗经》,中国文学的源头;赋体,“诗三百”的灵魂与基础。赋,是叙述,也是抒情;是记录,也是评价。本文旨在梳理中国“海归”的百年历史,追忆一代代“海归”精英的强国梦想,颂扬他们的精神丰碑。《海归赋》是礼赞,也是召唤—— 游学于他乡,创业在故土。游学赤子,与故乡的土地从来情丝依依,血脉相连。

第一篇 强国梦

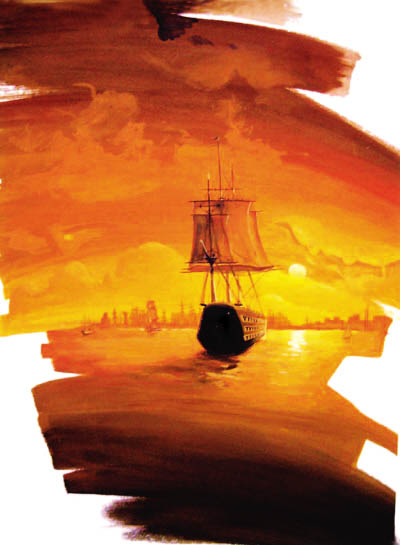

1872年,中国第一批留学生的合影

清末的有识之士大都感到,传统书塾教育培养出来的人才,已经无法应对历史的挑战。“强国梦”促使人们打破传统思维。出国留学、寻求真理,然后回到本土,改造社会、富国强民,成为“时务”,成了有志青年的人生选择。

很多年以后,曾经是北京大学校长的蒋梦麟先生回忆起1908年的那个夏天。

这年的8月,蒋梦麟负笈西行、求学美国。他在自传《西潮》中描述当年的情景道:“……上船前,找了一家理发店剪去辫子。理发匠举起利剪,抓住我的辫子时,我简直有上断头台的感觉,全身汗毛直竖。咔嚓两声,辫子剪断了,我的脑袋也像是随着剪声落了地。理发匠用纸把辫子包好还给我。上船后,我把这包辫子丢入大海,让它随波逐流而去。”

剪掉辫子,丢入大海。这一幕场景在20世纪初的大时代中,或许并不让人惊奇。它更像个隐喻:新一代的知识分子远赴西方求学之际,首先是在宣告自己与一些羁绊中国自强自立的文化因素的决裂。“辫子”的历史形象,若干年之后,还会出现。只不过,那时张勋和他的“辫子军”早已被目为“复辟”的封建遗老,被埋葬在浩浩荡荡的历史洪流之下。

短短不过几年间,古老中国土地上的观念、风俗似乎都发生了巨大的改变,对“辫子”的态度,不过是其中细微的一端。一场被后来者命名为“新文化运动”的文化革新是催生这些巨变的关键。而作为“新文化运动”领袖之一的胡适,正是蒋梦麟在美国哥伦比亚大学求学时期的同学,他们的老师则是鼎鼎大名的约翰·杜威。这个时代,远赴海外求学问道的“留学生”们正逐渐回国,“海归”们带回了西方的技术、还有不同于旧时传统的新观念。

今天看来,“新文化运动”中的主将,多是有过留学经历的归国人士。除了胡适是1910年的清华“庚款留学生”,陈独秀、鲁迅(周树人)、周作人周氏兄弟等都是20世纪初留日的学生。2003年1月30日,《科技日报》发表的前国务委员宋健的文章《百年接力留学潮》中,将清光绪以降的留学生分为十代。20世纪初的留日潮和稍后的庚款留学生分别列在第三代和第四代。

在宋健对中国留学历史的总结中,光绪初年官派赴美的幼童成为近代中国留学之先声,尽管人数不多,但历史依然表明,从中涌现出了“中国铁路之父”詹天佑、中华民国第一任国务总理唐绍仪等人物;1877年清廷派出的海军留学生是为第二代,其中最为耀眼的一颗“明星”,当是日后《天演论》等西方重要文献的中国译者严复;在成就斐然的第三代、第四代留学生中,除了文化运动的主将,庚款生中还有许多大科学家,诸如钱学森、钱伟长、竺可桢等人,未来数十年间,他们创造出了中国科技史上的奇迹;第五代是留法勤工俭学的学生,在这群1920年前后赴法的青年中,产生了周恩来、邓小平等改变中国的巨人;第六代是20世纪20年代的留苏学生;1927—1937年的留学生和1938—1948年的留学生分别是第七代和第八代;新中国成立后十年间的留苏、留欧学生是第九代,而“文革”以后的留学生则可以称为第十代。

反观这段百年留学潮,解读中国现代历史,人们会发现一个非常有趣而且关键的问题——

在20世纪,特别是初期,何以如此众多的弄潮儿都有过留学背景?或者,用较“现代”的话说,何以是“海归”当道?

从清末名臣张之洞的著名文章《 [1] [2] 下一页

|