|

美国中学校园:华裔学生“文化休克”的炼狱

2007-10-8 18:55:51

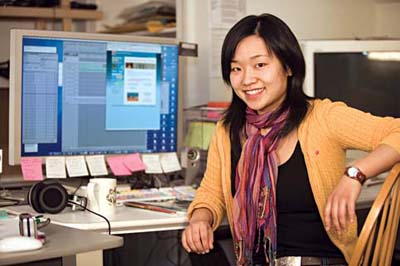

姜姗姗,24岁,华裔女孩,美国人,和赵承熙是同龄人。

高考、中考将至,届时会有一些学生踏上留学路。一些家长也许仍对4月16日美国历史上最严重的校园枪击案记忆犹新—— 韩裔学生赵承熙射杀了27名学生和5名老师。但美国人将赵承熙列为受害者而不是歹徒来悼念,他们认为血案“凶手”是美国社会。由此观之,在美国的外国学生的成长更值得关注。

华裔学生在外国尤其是美国将面临哪些文化歧视和心理重压?

来自中国的姜姗姗和赵承熙同在1992年来到美国,都有过在校园里受欺辱的经历,不过他们走的却是不同的两条路。

前不久,本报记者对姜姗姗进行了越洋采访。姜姗姗在美国的成长故事,可能会让我们了解赵承熙经历过的生活,同时也告诉那些把孩子送往美国读书的中国家长,如何帮孩子走出 “文化休克”的 “炼狱”。

姜姗姗,24岁,华裔女孩,美国人,和赵承熙是同龄人。

4月16日,美国弗吉尼亚理工大学枪击案发生后,姜姗姗说:“这件事对我个人的影响比较大。赵承熙和我同一年到美国,比我才小一岁,也曾在校园里受到欺辱。”

据美国媒体报道,赵承熙上中学时曾饱受同学嘲笑和欺负。他的高中同学戴维斯说,在高中上英语课,赵承熙用“低沉、古怪的”语调读课文时,“全班学生一阵哄笑,指着他说,‘快滚回老家去吧’。”赵承熙初中时也常遭捉弄。校友罗伯茨说:“一些人总找赵承熙麻烦,他们会推倒他,然后嘲笑他。他英语不太好,有人总拿这一点取乐。”

美国专家说,感到遭受不公是赵承熙心理扭曲的重要原因。据全美2002年一项调查,71%的校园枪击案犯“在犯案前感到自己受到欺辱、压迫或伤害”。

这一事实证明了姜姗姗目前从事的工作的意义。她从大学毕业后,就一直和迪肯(Dickon)在做“帮助被欺负的孩子”公益研究项目。2006年,她和迪肯推出书籍《告诉你如何抵抗欺辱——维护做学生的尊严》,不久前又推出《苏珊娜的困难》,前者重视理论,后者侧重指导学生实际操作。

在他们的推介下,这些书正走入课堂教育,纽约的教育部门已经将它们列为初级和中级学校学生的辅导读本。现在,她正将该书介绍到中国,一些出版社对此很感兴趣。

2005年,姜姗姗从耶鲁大学社会学本科毕业。她原本打算读法律专业硕士研究生,但是,她的人生轨迹滑向了公益事业。

大学毕业时,姜姗姗在一个教育部门举行的大型会议上演讲。50岁的迪肯看到了她,问她想不想加入他的研究项目,来帮助在学校受欺辱的少年。

迪肯曾是一个卫生保健公司的CEO。经过他数年的努力,公司从两人发展到150人。但是在取得一些商业成就后,迪肯卖掉了公司,创立“帮助被欺负的孩子”研究项目。姜姗姗遇到他时,迪肯已经为这个项目工作了3年。

迪肯曾是“住在大房子里”的孩子,父母都是电视明星。迪肯回忆,在11岁到14岁的漫长三年中,他遭受过同学的欺辱。一天下午,迪肯一个人从学校回家,一个学生狠狠地揍了他一顿,把他扔在一个铁丝网栅栏上,生锈的铁丝深深地刺进他的肉里,一个好心的大妈小心翼翼地帮他脱离铁丝网。

在医院急救室里,迪肯在母亲和医生的要求下说出了那个家伙的名字,那个家伙受到了严重的惩罚。但是,同一天,村里所有的男孩都对他避而不见。

“这是我生命中最严重的一次错误决定。”迪肯说。他违背了村里“决不允许在大人面前破坏另一个男孩荣誉”的传统,被打上了“告密者”的烙印。

接下来的三年,他拒绝再次成为告密者。每次被打伤,他都不得不向父母撒谎。“最糟糕的还是遭到同龄人的拒绝,我有一种强烈的被孤立的情感伤痛。”

迪肯的故事打动了姜姗姗。

姜姗姗也是“过来人”,有类似的经历。

1992年,9岁的姜姗姗正在中国南方一座城市读小学三年级,作为耶鲁大学访问学者的父亲姜卫国博士和母亲张延文将她带到了美国康州东海文区。

姜姗姗来到社区小学,从四年级读起。尽管不会英语的姜姗姗偶尔会被同学捉弄,但是,姜姗姗说:“相比中学,这好多了,他们只是好奇。中学同学就不是这样。”

在美国,一个人的成长不像中国那样逐步地走过婴幼儿、少年儿童、青少年、青年,他们的成长是一下子从“婴幼儿”成为“青年”。美国有一个很特殊的年龄段,称“teenager”。这是一个很有问题的年龄段,枪击、吸毒、自杀、叛逆、自以为是……

姜姗姗上七年级(初一)时,遇到了很多麻烦。大家都想跟学校最cool(酷)的人做朋友,排斥不酷的人。那时候她是一个很不酷的人:老实、胆小,穿着也不时髦,戴着眼镜(像个书呆子),亚裔(在美国,很多人都觉得亚裔就是书呆子)。因此,比较酷的同学用各种方式取笑她 [1] [2] 下一页

|